詩人の魂

筆者にとってのアルチュール・ランボーは、少年詩人としてのランボーだった。彼がまだ十代の若さで詩を作ることをやめ、忽然と姿をくらました後のことについては、殆ど何も知らなかった。三十七歳になった彼が、マルセーユの病院で片足を切断され、それから間もなく死んだということは知っていたが、彼が詩を捨ててから命を失うまでの間に、どんな生き方をしていたかは、ほとんど知らなかったのだ。

「今夜で、ちょうど一年なんだ。今夜はぼくの星が、ぼくが地球に落ちてきた場所の真上にくるんだ。

「ねえ、蛇のことも、待ち合わせのことも、星のことも、夢の中の出来事なんじゃない?」

王子は、この質問には直接答えないで、こう言った。

「大事なことは、目では見えないんだ」

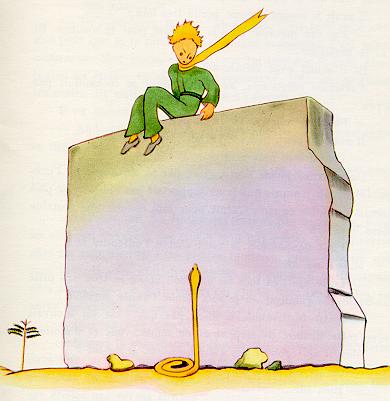

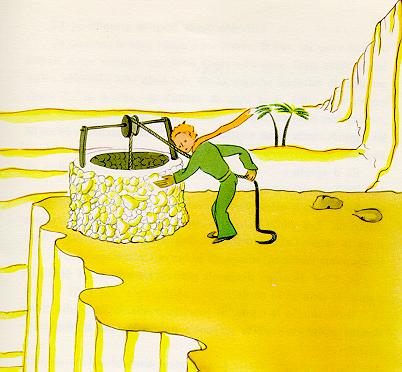

井戸のそばに、石でできた古い壁の廃墟があったんだ。次の日の夕方、飛行機のところから戻ってくると、王子がその壁の上に、脚を垂らして座ってるのが見えた。何かを話してるみたいだった。

「覚えてないの?」と王子は言った。「ここじゃ、ないよ」

誰かが答えたようだった。王子はそれに反論したんだ。

「わたったよ、その日だってことは。でも、それはここでじゃないんだ」

「人間て」と王子は言った。「列車に乗り込んでも、何を探しにいくのか、わかってないんだ。ただ無闇に、騒ぎ回ってるだけなんだ」

そうして、こう付け加えた。

「てんで、無意味だよ・・・」

「こんんちは」と商人が言った。

その商人は、喉の渇きを静める錠剤を売っていたのだった。それを週に一錠飲むと、水を飲む必要がなくなるのだった。

「こんにちは」と転轍手が答えた。

「ここで何をしてるの?」

「旅人達の行先を、千人単位で選んであげてるのさ」と転轍手は答えた。「旅人達を乗せてる列車の方角を、右にしたり、左にしたりしてね」

「どうせなら、同じ時間にあったほうが良かったね」と狐は言った。「たとえば、君が午後の4時に来ることがわかっていたら、三時から僕は嬉しくなり出すだろう。時間が四時に近づくにつれて、僕のうれしい気持ちは強くなる。四時になるとぼくは、そわそわして、飛びあがるかも。そんな儀式が必要だよ」

「儀式って何?」と王子は言った。

「それも、忘れられてしまったことだけど」と狐は言った。「それは、一日を他の一日から、一時間を他の一時間から、区別させるものなんだ。たとえば、ハンターにも儀式があるとするよ。ハンターたちは、毎週木曜日に、村娘とダンスする習わしになっている。だとすれば、木曜日は特別の日だ。その日には僕は、ブドウ畑まで安心して散歩できる。もしダンスをする日が決まってなければ、それぞれの日には違いがなくなり、僕も安心して休めなくなる」

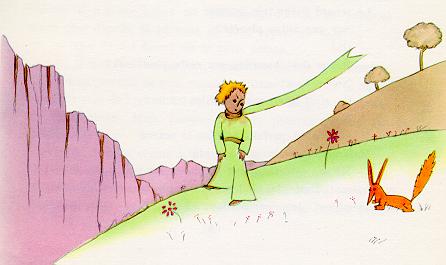

ちびっこ王子が狐と出会ったのは、その時だったんだ。

「こんにちは」 と狐がいった。

「こんにちは」 と王子は丁寧に返事して、後ろを振り返ったけれど、なにも見えなかった。

「ここだよ、リンゴの木の下だよ」と狐はいった。

「誰だい、君は」と王子はいった。「とってもかわいいけど」

「狐だよ」と狐はいった。

「こっちへ来て、いっしょに遊ぼうよ」と王子は狐に言いかけた。「ぼく、とても悲しいんだ」

「君と遊ぶわけにはいかないよ」と狐は言った。「人間と仲良くすることはできないから」

「そう、ごめんね」と王子はいったけど、しばらく考えた後で、「<仲良くする>って、どういう意味?」と付け加えた。

最近のコメント